Imagina a dos profesores, Sergio y Clara. Ambos son nuevos docentes de Formación Profesional, asignados al mismo módulo en institutos vecinos. Los dos estudiaron ingeniería, por lo que valoran la estructura, la eficiencia y el «trabajo bien hecho». Ambos son rigurosos, metódicos y están profundamente comprometidos con que sus alumnos y alumnas aprendan de verdad.

Están en la primera semana de septiembre, sentados frente a sus ordenadores, con la tarea de diseñar su primera programación didáctica.

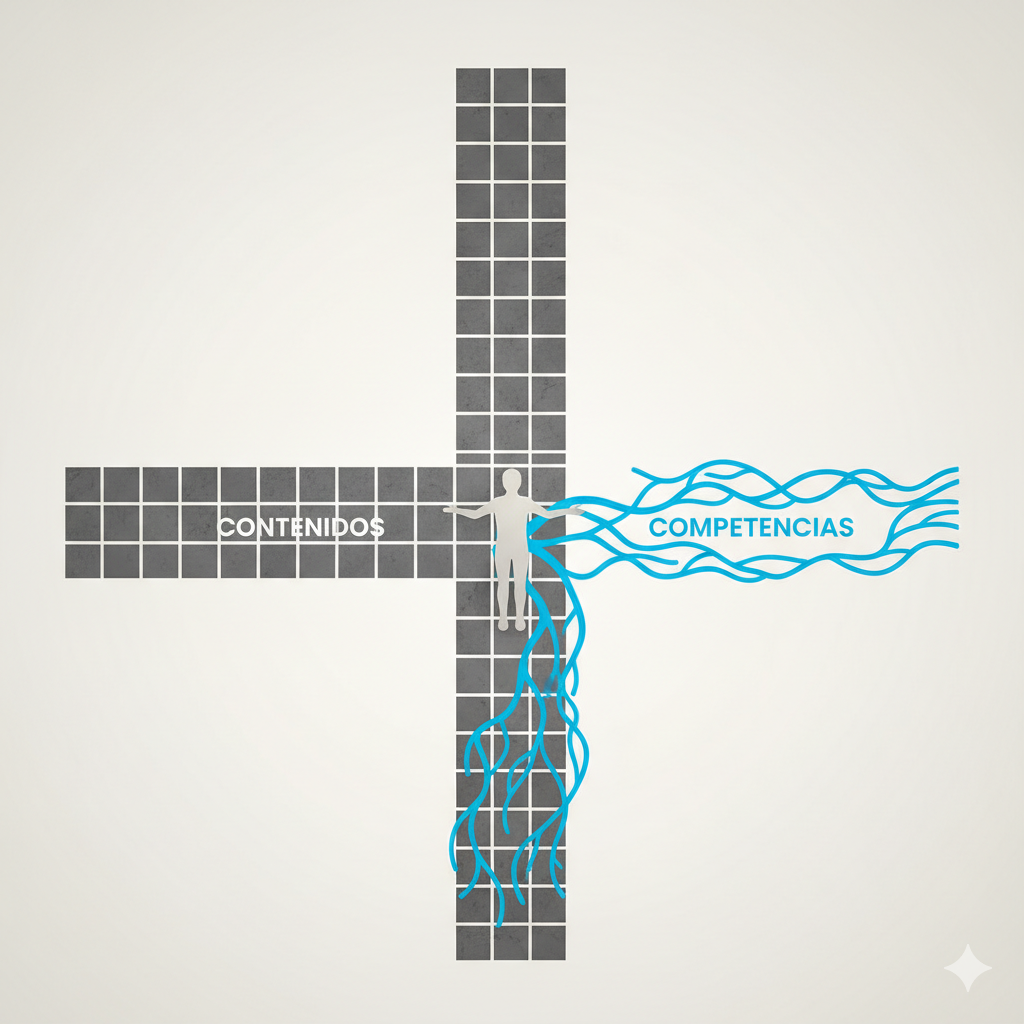

Tienen sobre la mesa el mismo Real Decreto del título. El documento es un puzle. Por un lado, presenta una lista clara y ordenada de contenidos básicos, divididos en bloques temáticos (Bloque A: «Fundamentos», Bloque B: «Procesos», Bloque C: «Software Específico»). Por otro lado, presenta los objetivos reales del módulo: los resultados de aprendizaje (RA), desglosados en criterios de evaluación (CE), que describen lo que el alumnado debe «saber hacer» (la competencia).

Ambos se enfrentan a la misma disyuntiva: ¿Cuál es el punto de partida para diseñar el curso? Los dos luchan contra la tentación de la complejidad.

La encrucijada del diseño: una historia de dos docentes

La tentación «segura» es empezar por lo conocido: los bloques de contenido. Es la forma en que ellos mismos aprendieron. «Primero, enseño el Bloque A (Fundamentos); haré un examen sobre eso. Luego, el Bloque B...». Es limpio, secuencial y fácil de organizar.

La tentación «abstracta» es empezar por el final: los criterios de evaluación. «El RA-3 dice que el alumno debe optimizar un proceso. Eso es complejo. ¿Qué tareas o proyectos debo diseñar para evaluar eso?». Esto es desordenado, implica mezclar contenidos de diferentes bloques y no tiene una secuencia lineal obvia.

Tras un largo momento de reflexión metodológica, Sergio cede y Clara resiste.

Sus decisiones de diseño son mínimamente diferentes; ambos creen estar cumpliendo rigurosamente con el currículo oficial. Ambos ganan algo importante, pero a un precio:

- Sergio (que empezó por los contenidos) sacrifica la integración competencial por la seguridad de una cobertura secuencial. Gana un curso ordenado por temas y evaluaciones predecibles (un examen por bloque), pero le costará justificar cómo esos exámenes aislados demuestran la adquisición de la competencia completa.

- Clara (que empezó por los criterios) sacrifica la sencillez de una planificación lineal por la autenticidad del aprendizaje. Gana un curso diseñado en torno a Situaciones de Aprendizaje y proyectos integrados, pero su planificación es totalmente distinta a lo habitual, a como ella aprendió y a como están estructurados los libros de texto.

Años después, Sergio se habrá convertido en un firme defensor de la enseñanza por bloques de contenido, argumentando que «sin una base sólida de contenidos, no hay competencia». Clara, en cambio, defenderá un enfoque basado en competencias y criterios, argumentando que «los contenidos solo tienen sentido cuando se aplican para resolver un problema real».

El peso de una decisión sutil

Esta historia me permite evidenciar cómo una sutil decisión de diseño inicial (empezar por la columna A o la columna B del currículo) condiciona toda una filosofía pedagógica, llevando a dos profesionales, inicialmente idénticos, a dos visiones opuestas sobre el mismo proceso de enseñanza y aprendizaje.

Mi trabajo como inspector de educación me brinda la posibilidad de conocer y debatir con profesorado con diferentes principios o enfoques pedagógicos. En la mayoría de los casos, priman los «bloques de contenidos» y la metodología de enseñanza basada en la instrucción directa. He llegado a escuchar que el currículo actual, con una propuesta evidentemente competencial, va a «cargarse a toda una generación».

Personalmente, creo que el enfoque competencial y una metodología cooperativa que fomente el pensamiento crítico aportan una mejor respuesta a las necesidades de la sociedad actual. Sin embargo, la realidad de las aulas y las conversaciones que mantengo con el profesorado evidencian que esta no es la postura generalizada.

Quizás, con el tiempo, me he vuelto más templado (una virtud estoica) y no quiero entrar en discusiones innecesarias. Dudo de todo, pero, sobre todo, respeto la profesionalidad docente, incluso la que se basa en principios opuestos a los míos. Aunque me parece que los argumentos en favor del enfoque puramente conceptual son pobres, me gusta escucharlos y me esfuerzo por comprenderlos, aunque de momento no me convencen.

El límite: ¿Principios personales o marco legal?

Ahora bien, aunque creo que el debate y la diversidad de opiniones en los claustros son positivos, cuando no es posible llegar a un consenso: ¿qué decisión debemos tomar? ¿Es correcto que cada cual haga lo que considere adecuado? ¿Es esto positivo para el alumnado? Se podría argumentar que, de este modo, el alumnado tendrá diferentes visiones de la vida y podrá escoger libremente entre una u otra.

Considero que cuando estamos en un terreno personal o en un ambiente no regulado, la postura de «cada cual haga lo que le dicten sus principios» puede ser perfectamente válida, siempre y cuando no se dañe al otro.

Ahora bien, en un contexto regulado como lo es el sistema educativo, la situación cambia. La legislación actual apuesta claramente por la enseñanza competencial. Existe un currículo con competencias específicas, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. En este modelo, aunque no se han suprimido, los contenidos y saberes básicos son un medio, no un fin en sí mismos.

Por tanto, un enfoque personal basado únicamente en «bloques de contenidos» no se ajusta a lo establecido. Respeto profundamente esos principios más conceptuales, e incluso puede que, en algunos aspectos, sean la postura acertada, no lo sé.

Pero, si trabajas y se te paga por impartir un currículum competencial, ¿es correcto un enfoque puramente conceptual? Si realmente tienes esos principios (que, repito, son tremendamente respetables y por los que nunca escucharás una crítica destructiva por mi parte), ¿por qué no aplicarlos en una academia privada? ¿Por qué desarrollarlos en el sistema reglado cuando no es lo que indica la legislación?

¿Democracia o anarquía pedagógica?

En conclusión, dudo de todo. Una decisión puntual en el pasado puede que haya condicionado nuestra postura pedagógica actual, y nos aferramos a ella para justificar nuestras decisiones y actuaciones.

Ahora bien, el límite, al menos en una sociedad democrática, debe ser el marco legislativo. En caso contrario, ¿vivimos en democracia o en anarquía?

Feliz finde

¿Te ha gustado el post?

¿Me ayudas a difundir?

¿Te apuntas a «Ayuda Efectiva»?

Imagen destacada generada con IA

Has puesto sobre la mesa la disyuntiva que seguramente tenemos todos los profesores de Fp cuando vamos a programar. En mi caso, el problema mayor, lo veo cuando planifico la evaluación.

Muchas gracias Raúl, por tu planteamiento sobre este delicado tema.

¡Gracias Mariana!

En la evaluación ocurre los mismo: ¿es mejor evaluar contenidos o resultados de aprendizaje (RA)? Yo creo que la evaluación por RA responde de manera más acertada a las necesidades de la sociedad actual. De cualquier modo, la norma es clara en este aspecto: «los referentes para evaluar son los RA, y como referente último las competencias profesionales y para la empleabilidad». ¿Democracia o anarquía pedagógica?

Un saludo.

Hola Raül. Me he animado a comentar porque creo que has tocado una disyuntiva en la que nos encontramos muchos docentes del sistema público. Sin tratarse de competencias, comento mi caso.

Actualmente, soy orientador en un cole de la Comunidad Valenciana. Respecto a una tarea muy de orientador, que es la de realizar un informe técnico por el cual se propone la modalidad de escolarización que mejor responda a las necesidades educativas de un alumno (tarea parecida a la de un médico que prescribe el mejor tratamiento para un paciente), este dilema es diario.

Si me ciño a lo que me establece la normativa y por tanto, mi pagador que es la administración, la tarea es fácil: me voy al punto donde se establecen los parámetros y lo justifico. Pero, ¿y si creo que lo que ahí se establece no es beneficioso para el alumno?

Considero que, tratándose de educación, la normativa se debe poner en cuestión. Si simplemente la asumimos y no la criticamos, podríamos convertirnos en sirvientes de la norma, quedando nuestra labor reducida a acatar instrucciones, las cuales además pueden estar sujetas a intereses ideológicos en lugar de a criterios pedagógicos.

Sin duda interesante debate. Felicidades por el blog. Un cordial saludo!

Muchas gracias por tu comentario, Juan.

Me parece muy acertado y un buen ejemplo de que no todo es blanco o negro. En tu caso, es posible que la solución se halle en la colegiación y en el consenso con la familia. Ten en cuenta que la persona especialista de orientación educativa lidera la evaluación sociopsicopedagógica, pero, afortunadamente para todas las partes implicadas –también para el personal orientador–, en la evaluación deben participar distintas personas (profesorado, PT, familia, etc.).

De cualquier modo, coincido contigo en que siempre debemos poner en tela de juicio lo que indica la norma, pero fundamentalmente debemos mejorarla y adaptarla a nuestras necesidades, que son tan cambiantes.

Muchas gracias por regalarnos tu reflexión. Un saludo.

Hola Raül,

Gracias por este post. Yo, como docente de FP en activo, me parece que esta disyuntiva no tiene mucha importancia. Por qué? Porque según el decreto 114/2025, desaparecen las órdenes de currículo y, por tanto, los contenidos. Esto te remite sí o sí a los RA y CE del RD de título, donde también tenemos unos contenidos básicos bastante bien relacionados con los RA y CE (por lo menos en mi familia profesional). Otro cantar es la evaluación, que sí que me parece muy muy complicada si se quiere hacer al pie de la letra de lo que marca la normativa. Y que por cierto, en Comunitat Valenciana, no entiendo cómo puede haber una orden de evaluación que hable de convocatoria ordinaria y extraordinaria, y unas instrucciones de inicio de curso que digan primera y segunda convocatoria. Otra más para el saco... Por otro lado, las situaciones de aprendizaje me parece que es algo que siempre ha estado muy presente en FP (no con este nombre pero sí esa esencia), puesto que lo que queremos es contextualizar la clase para que hagan "lo que harán en la empresa", y por ellos los preparamos para salir inmediatamente al mundo laboral.

Un saludo y gracias por este espacio de reflexión para que entre todo@s logremos un FP mejor.

Totalmente de acuerdo Alex. Muchas gracias por compartir tu reflexión. Un saludo